Mi sono chiesto spesso se i mestieri che ho fatto nella vita non siano, in fondo, tre facce della stessa ossessione: capire la materia.

Solo che la materia cambia.

L’ingegnere la domina, il vignaiolo la asseconda, l’autore di canzoni la inventa.

E in mezzo ci sto io, che provo a tenerle insieme, come se potessero parlarsi.

L’ingegnere – la materia morta

L’ingegnere lavora con una materia morta, e proprio per questo affidabile.

Una resistenza ha il suo valore, un acciaio la sua durezza, una forma la sua funzione.

C’è un’equazione per tutto.

La materia non tradisce: se qualcosa si rompe, è perché hai sbagliato i calcoli.

È un mondo rassicurante, dove l’errore è misurabile e la soluzione, prima o poi, arriva.

L’ingegnere è un demiurgo freddo: progetta, stabilisce, controlla.

Disegna con la convinzione che ciò che sta nel disegno si realizzerà esattamente così.

È un mestiere di precisione e di ragione, dove il pensiero precede sempre l’azione.

E funziona — fino a quando si rimane nel mondo delle cose che non respirano.

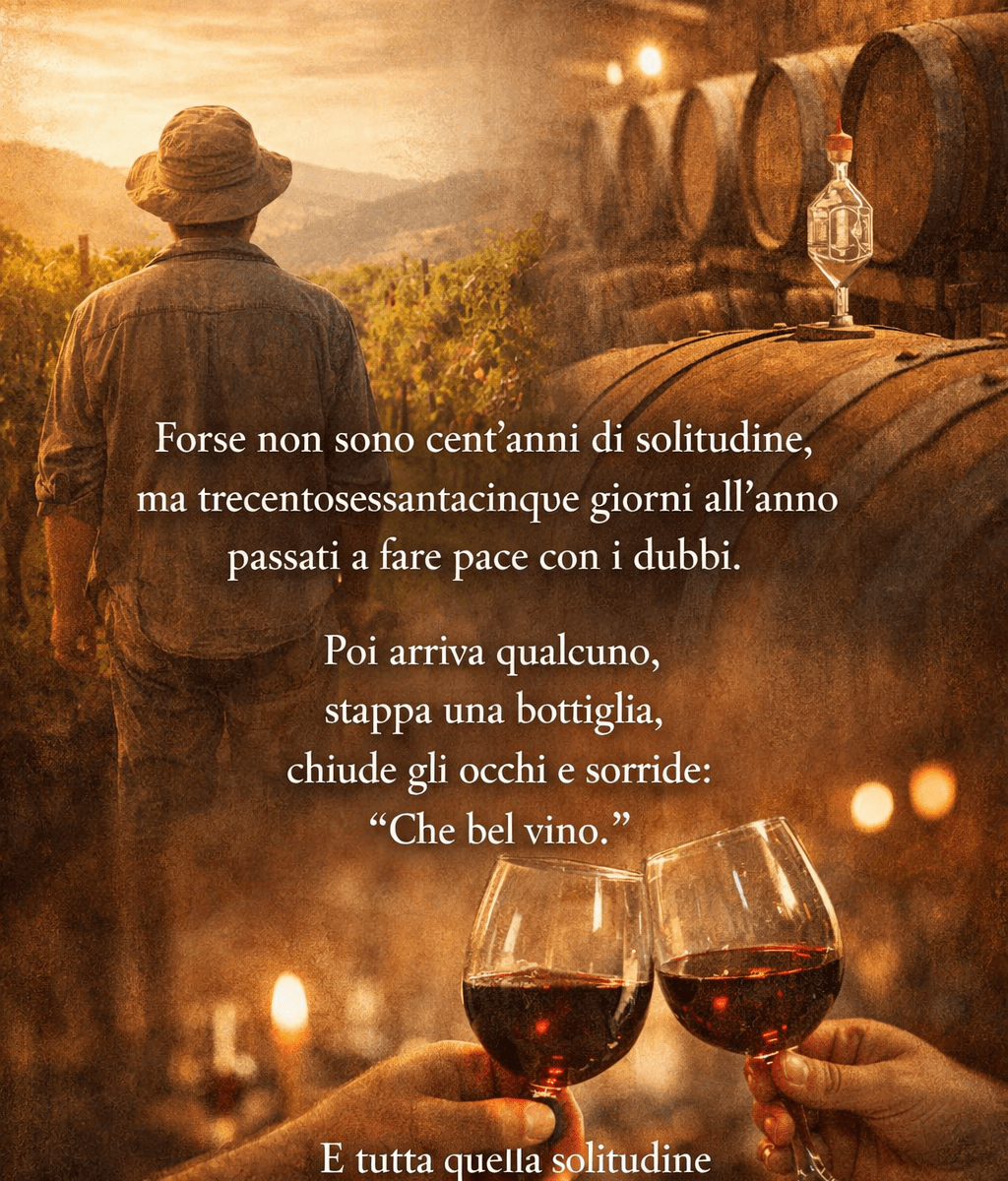

Il vignaiolo – la materia viva

Poi c’è il vignaiolo.

Qui la materia è viva, e non c’è più nulla di prevedibile.

La vite cresce come vuole, l’uva matura quando decide lei, il vino evolve secondo un umore che cambia ogni giorno.

Puoi solo accompagnare, mai imporre.

Il vignaiolo non progetta, interpreta.

Non definisce parametri, ma li osserva.

Il suo mestiere è più simile a un dialogo che a un comando: ascolta la natura e risponde, a volte troppo tardi, a volte nel modo sbagliato.

È come tentare di governare un fiume in piena con un righello da disegno tecnico.

Eppure c’è una magia in questo continuo adattarsi, nel capire quando è il momento di intervenire e quando è meglio lasciar fare.

Ogni anno è una storia nuova: cambiano i personaggi, il tono, il finale.

E ogni volta la natura ha l’ultima parola.

Il vignaiolo si illude di creare un vino, ma in realtà lo scopre.

È un mestiere di umiltà, perché ogni stagione ti ricorda che non sei tu a dettare le regole.

Puoi solo cercare di esserci, di fare meno danni possibile, e di capire — col tempo — che la perfezione non è il risultato, ma l’equilibrio temporaneo tra caos e pazienza.

L’autore di canzoni – la materia invisibile

E poi c’è l’autore di canzoni, che lavora con una materia che non si vede e non si tocca. Che poi non è mai stato un mestiere per me. Non ci ho nemmeno provato anche se di canzoni ne ho fatte.

Una materia invisibile, dicevo. Non è morta, non è viva: è fatta di suoni, parole, emozioni.

Un materiale leggero, ma infido, che si dissolve non appena provi ad afferrarlo.

L’ingegnere misura, il vignaiolo osserva, l’autore ascolta.

Ascolta il ritmo delle parole, il respiro di una melodia, il silenzio tra due note.

Non ha regole da seguire: può conoscere tutta la teoria musicale del mondo, ma se non ha qualcosa da dire, non accade nulla.

Scrivere una canzone è un atto di equilibrio tra conoscenza e istinto, tra costruzione e intuizione.

È il punto in cui la matematica incontra il disordine, e da quel contrasto nasce l’armonia.

L’autore di canzoni non sa mai se quello che sta scrivendo funzionerà.

Come il vignaiolo, prova, ascolta, corregge, a volte distrugge tutto e ricomincia.

La differenza è che la sua vendemmia dura il tempo di un lampo: un’idea che arriva all’improvviso, e che devi catturare prima che svanisca.

Tre mestieri, una sola inquietudine. O meglio due mestieri e tre passioni.

Forse questi tre mestieri non sono poi così diversi.

Cambiano gli strumenti, ma resta la stessa tensione: cercare di dare forma a qualcosa che resiste alla forma.

L’ingegnere domina la materia, il vignaiolo la accompagna, l’autore di canzoni la inventa — ma tutti e tre cercano, a modo loro, di capire come funziona il mondo.

C’è un momento, in ognuno di questi lavori, in cui la logica si ferma.

Lì comincia la parte vera.

È il momento in cui il calcolo non basta più, in cui la vite fa di testa sua, in cui la melodia esce da dove non te l’aspettavi.

È lì che la conoscenza diventa esperienza, e l’esperienza diventa libertà.

Alla fine, potrei dire che ho attraversato tre universi per scoprire sempre la stessa cosa:

non si crea mai davvero, si dialoga con quello che c’è.

Che sia ferro, vite o parola, la materia risponde solo se la tratti con rispetto.

E se qualcuno mi chiede perché passo da un mestiere all’altro, la risposta resta la stessa di sempre:

“Perché no.”